2006年11月20日,当彭宇扶起徐寿兰老人并送到医院时,他绝没有想到,自己会成为改变中国的风云人物。

2007年9月4日下午,当南京市鼓楼区法院法官对这起普通的民事案件作出一审宣判时,他也绝没有想到,自己会被看成造成中国社会道德滑坡的最大罪人,一而再、再而三地被拿出来分析、吊起来批判。

2012年1月16日,南京市委常委、政法委书记接受《瞭望新闻周刊》采访,认为被冠名为“南京彭宇案”的这起普通民事案件,不应成为“社会道德滑坡”的标志性事件。

直到2017年,还有法律界、新闻界强力人士在努力澄清,南京彭宇案只是一起普通的案件,彭宇自己都承认撞了人了。言下之意,还是觉得该案之所以会影响这么大、热吵这么久,完全是因为公众的误读和媒体的放大。

彭宇那天到底有没有撞到徐老太?南京市鼓楼区法院的审判到底有没有不当之处?各级各类媒体在此案中到底发挥了什么作用?也许要等到再过几个十年才能说得清楚、看得明白。我们只知道,“南京彭宇案”后十多年来,中国社会发生了三个方面的现实变化:

变化之一,“扶不扶”由不假思索的好人好事变成了值得深思的风险操作。“扶老奶奶过马路”曾经是一代代小学生学雷锋的标配,彭宇案后,就连拥有中国最强大的法学团队的北大,也只敢说:“你扶,实在不行学校帮你打官司。”社会的现实是,“扶不扶”已经由小学生都能做的送分题变成了大学教授都不敢教的送命题!

变化之二,“碰瓷”成了花样叠出、发展最快的新兴产业。摔伤、碰伤、擦伤等等以前只能自认倒霉的意外事件,彭宇案后,成了可以获得高额回报的惊喜操作,有人撞到的碰瓷他人,无人撞到的碰瓷路管、公园、水库,实在不行就直接往上撞,无本万利的事,谁不会做?最直接的标志就是“行车记录仪”和视频监控产业的非正常崛起。

变化之三,越来越多的坏人主动公然拿起了法律武器。坏人怕上法院是大家相互的思想,彭宇案后,网络诈骗、“套路贷”等等新型犯罪样式不断出现,犯罪分子们越来越愿意上法院诉讼彭宇案判决书,很多“套路贷”就是用法院判决拿到了敲诈勒索的成果。事实证明,坏人总是更愿意去研究法律,也往往更善于操弄法律。

虽然很想否认,但“南京彭宇案”的确是深刻影响了中国社会道德水平,影响了图谋不轨者的犯罪方式,也影响了普通群众的生活方式。各级、各方面的澄清并没有起到应起的作用,即使权威报道说彭宇自己承认撞人了,即使权威机构解说该案判得没有问题,该案仍然如同一座大山一样压在普通民众的心里,难以得到释怀。

现代传播学理论认为,一种信息传播要发挥作用,至少要有三个基本条件:一是你传播的是大家感兴趣的,也就是通常所说的能吸引眼球。二是你表达的是大家会相信的,也就是通常所说的有信誉度。三是你引导的是大家会去做的,也就是通常所说的有鼓动力。如果一个信息只是隔靴搔痒,说得再声势浩大也难以让人入耳,最终的结果只能是像“南京彭宇案”的澄清一样,处于你说你的,我还是相信我的境地!

那么,彭宇案还有哪些东西没有说清楚呢?或者说,有哪些东西怎么说都说不清楚呢?

1.彭宇案争议的焦点并不在于“撞”没“撞”,而在于“赔”不“赔”?

彭宇案发生后,鼓楼区法院认为本案存在两个争议焦点:一个是彭宇与老人是否相撞;二是应赔偿的损失数额问题。审理的结果是,本次事故双方均无过错。按照公平的原则,当事人对受害人的损失应当给予适当补偿。因此,判决彭宇给付受害人损失的40%,共45876.6元。

整个审理过程中,法官有一个预设的前提:按照公平的原则,只要是撞到了,就应该赔,差别只是赔偿的数量多少而已。彭宇案的这个“公平原则”,其实是用鲜明的案例告诉大家,我们的法律不辨是非、不分对错,只看有没有损失,只管有没有联系,只要有联系,终究能赖到一点的。

法官没讲清楚这个预设前提,法官更没审明白这个预设标准,可几乎所有居心叵测的人都看清楚了,原来法院只管现象、不讲是非的,只要有事实或者能制造出这个事实,就能跳过是非对错,直接索要赔偿,一个崭新的“碰瓷王国”产生了!

只要撞到了就要赔,哪怕是你没有过错。你不撞我,我可以撞你啊。虽然你没有过错,可是我只要证明你和我接触了,就算是撞到了,你就要赔啊!所以,才会有老大妈奋不顾身地连续撞向停靠路边的车上。

只要说不清就要赔,哪怕没证据说明你错。直到现在,仍有很多法院还在按这个标准判案。明明偷吃了邻居家种的花草,中毒后却怪邻居家没有看好,法院判的是邻居要赔。明明在严禁吸烟的电梯里吸烟,别人劝他自己气死了,一审法院判劝阻者要赔。明明是不听劝告爬树偷果,摔伤了果园主人因为没有标设“不得爬树”要赔!

“撞”没“撞”是事实问题,“赔”不“赔”是责任问题,“赔”多少是尺度问题,彭宇案开的一个坏头就是,法官判案不管责任、不分对错了,只管尺度。而这,彻底揭开了碰瓷的“潘多拉之盒”!

法律不应强人所难,彭宇案的法官判决等于是在强每一个有可能成为彭宇的普通行人所难,你如何去证明你没的撞人呢?难道,不应该是谁主张主举证吗?

合法不应向非法让步,无心做恶的普通民众,如何在有心碰瓷者之前,证明自己没有任何过错呢?道德的滑坡由此开始,彭宇案的标志影响也由此开始。

2.彭宇案法官犯错的核心并不在法律适用,而在于良心有否

司法是维护社会公平正义的最后一道防线。如果司法这道防线缺乏公信力,社会公正就会受到普遍质疑,社会和谐稳定就难以保障。

法官的良心是社会正义的最终保障。法律本身仅是文字,徒法不足以自行,必须由人来操纵。法官是法律的最后一道防线,法官的良心是法律最后的守护者。

让人民群众在每个案件中感受到公平正义,说难很难,说不难也不难,关键在于法官能不能保持自己的良心,能不能说服自己的良心,能不能展现自己的良心。

彭宇案一审最为人诟病的,是被高度浓缩的一句话:“不是你撞的,你为什么要扶?”虽然和原文颇有出入,但不得不承认,这句话其实真的是把该判词中最没有良心的那部分摘了出来。

网上查到的判决书原文是这样的:“如果被告是见义勇为做好事彭宇案判决书,更符合实际的做法应是抓住撞倒原告的人,而不仅仅是好心相扶;如果被告是做好事,根据社会情理,在原告的家人到达后,其完全可以在言明事实经过并让原告的家人将原告送往医院,然后自行离开,但被告未作此等选择,其行为显然与情理相悖。”

媒体把这段话归纳为“不是你撞的,你为什么要扶”,虽然有点简单粗暴,但与该法官的立论基础是一致的,那就是“人性本恶”、“被告必须自证无不当行为”。正是这段话,让“中国好人”的风险骤然升高上千倍。

中国人历来是相信善有善报、恶有恶报的,所以我们说“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃。”我们可以承受做好事得不到回报的结果,却不会选择做好事却被追责的风险。所以,即使支付宝推出了“扶老人险”,仍无法让大家该出手时就出手。

我们常说:做人要厚道。好心相扶、好心相送、好心相帮,在该判决书中,反而成了一种错误,一种罪过了。做为一名法官,你的判决不是为了惩恶扬善,而是诬善为恶,甚至于不惜置全社会于恶的境地,你的良心在哪里?

“一次不公正的审判,其恶果甚至超过十次犯罪。因为犯罪虽是无视法律——好比污染了水流,而不公正的审判则毁坏法律——好比污染了水源。”十几年过去了,当年被污染的水,仍在全社会发霉发臭!

3.彭宇案媒体关注的重点并不在案子之内,而在于案子背面

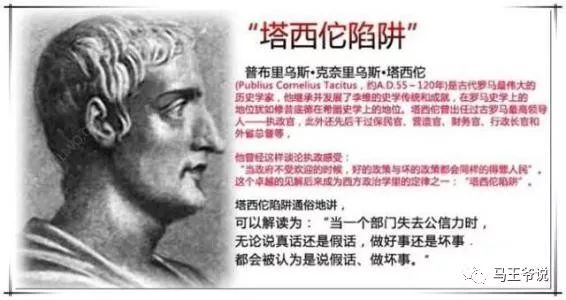

古罗马历史学家塔西佗在评价尼禄皇帝时,说过这样一段话:“一旦皇帝成了人们憎恨的对象,他做的好事和坏事就同样会引起人们对他的厌恶。”后来,中国学者将其引申为“当公权力失去公信力时,无论发表什么言论、无论做什么事,社会都会给以负面评价。”这就是所谓的“塔西佗陷井”。

彭宇案发生之后,之所以始终无法平息,或者说无论各级、各部门怎么辟谣、怎么公开信息,都无法让人相信,都无法扭转舆论,很多人就将其套入“塔西佗陷井”之中,甚至于认为彭宇“出身于网络媒体”,所以才能控制舆论、一手遮天。

2019年8月28日,北京市公安局针对网上热吵的“劳斯莱斯女司机堵塞医院急救通道事件”,发布了被称为“教科书式”的情况通报。通报直面公众最关心身份、豪车、“牛牌”、“特权”等等疑点,做到了“有疑必查、有查必复、复必详尽、依法处理”通过对完整发生链条的简洁呈现,实现了“疑点消尽”,彻底消除了疑虑,也得到了各方的信服。

与之相对应,十几年过去了,彭宇案的不少疑点仍是疑点,不少难以令人信服的地方仍然遮着掩着,自然就很难消除大家的疑虑了。

比如,网上关于徐老太的儿子是高级警务人员的传言是否属实?其儿子在整个事件中处于什么位置?做了哪些工作?始终语焉不详。

再比如,彭宇及现场目击证人的证言在派出所丢失了,是什么原因丢失的?失职人员如何处理的?采取了哪些补救措施?丢失造成的责任该由谁负责等,始终没有反馈。

还比如,二审调解结案了,但二审对于一审判决是支持了还是反对的?对一审判决所持观点是认同还是驳斥的?到底法院在类似问题上持的是什么原则?始终没有正面回应。

互联网时代,谣言止于智者只是一个更大的谣言,谣言止于公开才是可行的路径。两耳不闻窗外事,采用鸵鸟战术等待下一个热点淡化舆情,在三人成虎的新媒体时代,只会固化谣言,让其成为“事实”。

套用彭宇案一审的句式:“如果被质疑方认为质疑有问题,更符合实际的做法应是拿出事实来进行驳斥,而不仅仅是保持沉默!如果被质疑的人没做坏事,根据社会情理,在大家质疑之后,其完全可以在言明事实经过并让第三方进行调查,然后自证清白,但其未作此等选择,其行为显然与情理相悖。”

十多年了,能不能不再继续“显然与情理相悖”下去呢?

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,加站长微信免费获取积分,会员只需38元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: thumbxmw